2025/03/25

今回はギターにおける分数コードの作り方と理論、そして何の目的でこのようなコードが使用されるのかを解説させていただきます。

ギター検定受検はこちらから

1.分数コードとは?

この記事を読んでくださっている方は、ギターの楽譜やバンドスコアなどでC/B、またはAm7/Gのような分数の形になったコードを見たことがおありの方かと存じます。

これは分数コード、スラッシュコード、またはオンコードなどと様々な呼び方はあるものの、意味と致しましては本来のルート音を変化させたコードということです。

例えばC/Bという表記の場合、Bの上にCが乗っているのでConBと呼びます。

この場合、コードの響きはCのまま、本来のルート音は当然Cなのですが、そのルート音をBに変更することで、C/B(ConB)となります。

C/Eの場合も同様に、Cというコードのルート音がEに変更されている状態で、ConEと呼びます。

ルート音とは

ルート音とは根っこの音という意味で、Cメジャーコードであれば構成音はド・ミ・ソですが、根本にあるのはC(ド)という音です。ギターコードの性質上、ルート音とはコードの一番低い音であると理解して差し支えありません。この説明ではピンと来ない初学者の皆様のために、簡単な例えを一つ出させていただくとすると、ルート音は人の名前の苗字のようなものとお考えください。

例えば田中さんというご苗字のお宅に、一郎くん、二郎くん、三郎くんの3人の息子がいるとします。

Cというコードの構成音がド・ミ・ソという状態に似ています。

しかし、山本さんというご苗字のお宅にも一郎くん・二郎くん・三郎くんとう3人の息子がいる場合もあるわけです。

この時、名前は同じ一郎くんでも、田中一郎くんと山本一郎くんでは外見も趣味も好きなタイプも全く異なりますし、明らかに別の人間です。

要は、名前が同じでも苗字が変われば別の人間と認識されるわけです。

例えばCメジャーの構成音に含まれるCは一郎くんの役割ですが、Fメジャーに含まれるCは二郎くんの役割、Gメジャーに含まれるCは三郎くんの役割になったりします。

つまり、同じC(ド)の音でも苗字となるルート音が異なると、その役割が全く変わってくるという意味です。

Cという苗字の家に生まれたド・ミ・ソの3人兄弟が一緒に行動しているとCメジャーと呼ばれ、ドはとても落ち着きのある子、ミは少し天然のふわっとした子、ソは長男のドが大好きですぐにドのいるところに行きたがります。

Eという苗字の家に生まれたドはちょっと癖のある性格をしていて、ミはとても落ち着きのある子、ソはちょっと暗い子です。

この例えで分数コードを表現するとしたら、田中さんという苗字の家に生まれた一郎くん・二郎くん・三郎くんが、一時的に山本さんのお宅に遊びに行ったという感じです。

田中さん宅の3人兄弟が山本さん宅に遊びに行ったからと言って性格や趣味が変わるわけではありませんし、飽くまでも田中一郎・田中二郎・田中三郎として山本さんの家に遊びに行っている状態です。

つまりC/E(ConE)とは、Cというルート音(苗字)の家に生まれたド・ミ・ソの3人が一時的にEというルート音(苗字)の家に遊びに行っているだけで、Eの家に影響されて性格や趣味が変わることなく、Cの家の子供として遊びに行っているという状態です。

ギター検定受検はこちらから

2.分数コードの作り方

それでは本題である分数コードの作り方のご説明に入っていきます。C/B(ConB)の作り方

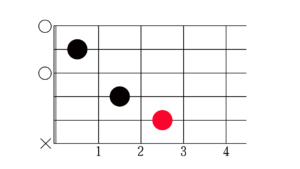

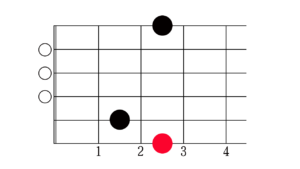

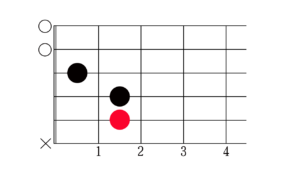

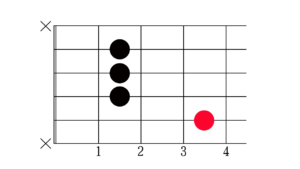

まずは基本的なローコード(開放弦を含むコードの形)のCを作ってみましょう。

これが基本的なCメジャーコードの形で、赤丸部分がルート音(C)です。

まずはここからC/B(ConB)を作ってみましょう。

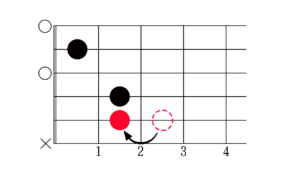

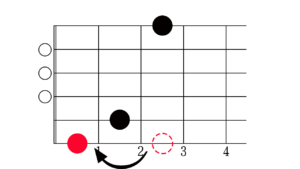

赤丸部分のルート音(C)をBに変更すれば良いので、

この形がC/B(ConB)となります。

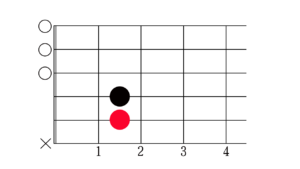

C/E(ConE)の作り方

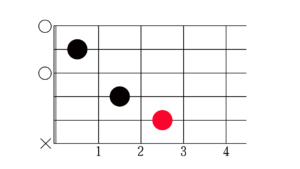

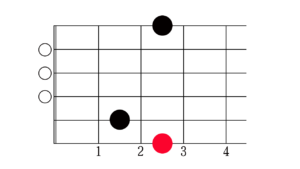

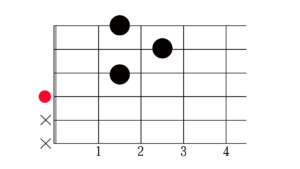

次にC/E(ConE)を作ります。先ほどのご説明通り、まずはコードのCを押さえて、ルート音をEに変更すれば良いわけです。

しかし、先ほどのC/B(ConB)のように5弦3フレットのCを同じ5弦で移動しようとすると、5弦でEの音は7フレットであるため指が届きません。

そこで、5弦でEを押さえることは諦め、6弦に目を向けます。

6弦であれば開放(0フレット)がEなので、本来のCの形ではミュートしていた6弦開放を鳴らすことで、C/E(ConE)となります。

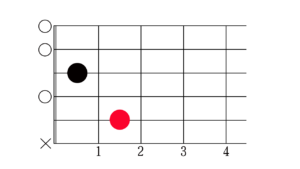

G/F(GonF)の作り方

次にG/F(GonF)の作り方をご説明します。

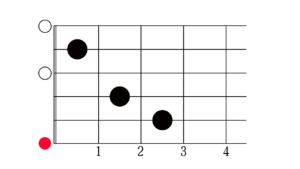

まずはコードのGを押さえて、ルート音の位置を確認します。

Gのルート音は6弦3フレットなので、この音をFに移動できれば良いわけです。

6弦でFは1フレットなので、

このようにルート音を移動するとG/F(GonF)の完成です。

G/F(GonF)の作り方

次はG/B(GonB)を作ってみましょう。

まずはGの形を作ってルート音を確認するのですが、

6弦3フレットのルート音(G)を同じ6弦でBに移動したいところですが、6弦でBは7フレットなので届きません。

先程のC/E(ConE)のように一つ低音弦を探したいのですが今回はルート音が元々6弦なので、それ以下の弦が存在しません。

そこで今度は6弦を諦めて5弦に目を向けてみます。

Gの形を押さえた時に既に押さえている5弦2フレットはBの音です。

つまり、Gの形では本来押さえていた6弦3フレットを押さえずミュートすることで、次に鳴っていた5弦2フレットのBが最低音となり、ルート音(ベース音)の役割となり、これでG/B(GonB)の完成です。

E/B(EonB)の作り方

次はEの形から様々な分数コードを作ってみましょう。

まずはE/B(EonB)を作るため、Eの形を押さえ、ルート音を確認します。

ルート音は6弦開放のEです。この音をBに移動するにはやはり6弦では7フレットとなるため届きません。

そこで先ほどのG/B(GonB)同様、5弦に目を向けると既に2フレットのBを押さえています。

この作り方は先ほどと同じです。

そして、Em/B(EmonB)、E7/B(E7onB)も同様の作り方となります。

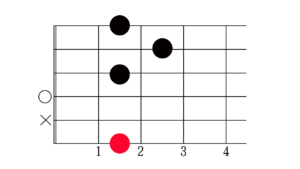

A/C#(AonC#)の作り方

まずはAの形を作り、ルート音を確認します。

ルート音は5弦開放のAなので、今回はシンプルに5弦4フレットのC#に届きそうです。

しかし実際にやってみると、もともと押さえていた4弦3弦2弦の2フレットを人差し指、中指、薬指で押さえたままで小指で5弦4フレットを押さえることはなかなか難易度が高く感じます。

そこで、4弦3弦2弦の2フレットを人差し指1本でセーハしてしまいましょう。すると他の指が楽になるので、小指でなくとも薬指でも5弦4フレットに楽々届くようになります。

この時1弦開放は鳴らなくなる方もいらっしゃいますが、構成音に含まれるべきEの音は4弦2フレットにもあるので、特に気にする必要はありません。

これがA/C#(AonC#)の作り方で、この形のまま全音(2フレット分)上がるとB/D#(BonD#)となります。

D/F#(DonF#)の作り方

次はD/F#(DonF#)に挑戦です。

まずはこれまで通りDの形を作り、ルート音の位置を確認します。

Dのルート音は4弦開放(0フレット)のDなので、これをシンプルに4フレットに移動すればベース音のF#を作れそうです。

これでも正解なのですが、実はもっと簡単な方法があります。

Dを押さえた時に5弦と6弦は不要なため、ネックの上から親指を回しミュートしているはずです。

その親指がちょうど6弦2フレット(F#)あたりに置いてあると思いますので、少し力を加えてその音を鳴らすだけでD/F#(DonF#)の完成です。

この時5弦開放(0フレット)はミュートのままでも結構ですが、Dメジャーの構成音の中にはAの音も含まれているため、5弦開放のAが鳴ってしまっても構いません。

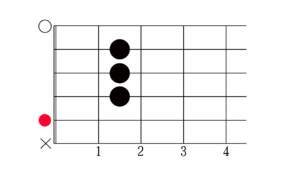

Em7/A(Em7onA)の作り方

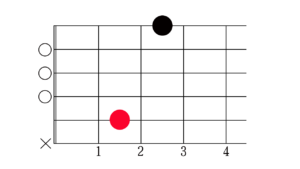

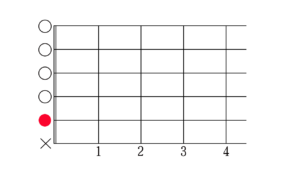

最後にEm7/A(Em7onA)の作り方をご紹介させていただきます。

まずはEm7を押さえてみましょう。

ご覧の通りルート音は6弦開放(0フレット)ですので6弦5フレットのAを押さえることが出来れば良いわけですが、少し遠いようにも感じます。しかし、他に押弦しているのが5弦2フレットのみであるため、5弦2フレットを人差し指、6弦5フレットに小指を伸ばせばなんとか届きそうです。

しかし、これにももっと簡単で美しい作り方が存在します。

いったん6弦は諦めて5弦に目を向けてみましょう。

既に押さえている5弦2フレットはBなので、その指を離して開放にするとAになり、結果的にAの音を最低音としたEm7、つまりEm7/A(Em7onA)が完成します。

6弦のみミュートで他は全て開放というあまり見ない形ではありますが、Em7/Aはこれが最も美しい形と言えます。

ギター検定受検はこちらから

3.分数コードの存在目的と使用方法

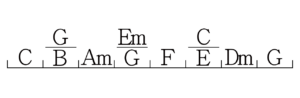

最後に、なぜこのような分数コードを使用するのか、その理由をご説明させていただきます。例えば下記のようなコード進行をご覧ください。

このコード進行のルート音のみを書き出していくと、ド・ソ・ラ・ミ・ファ・ド・ファ・ソとなります。

しかし、分数コードを使用するとこのようになります。

ルート音のみを書き出していくと、ド・シ・ラ・ソ・ファ・ミ・レ・ソとなり、ドシラソファミレまでは音階が規則正しく並んでいます。

このようにすることで曲にまとまりが生まれ、聞き手が非常に聞きやすくなります。

分数コードなどを用いてルート音(ベース音)を規則正しく上下させることをクリシェ(ラインクリシェ)と呼びます。

代表的なクリシェ進行をもう一つ確認してみましょう。

この進行のルート音をブロックごとに確認してみると、

①ド・シ♭・シ・ラ

②レ・ド♯・ド・シ・ラ・ソ♯・ソ・ファ♯・ファ

と見事に規則正しくルート音(ベース音)が移動しています。

お好きな曲の練習中もしくは演奏中に分数コードと出会ったら、その前後のコードのルート音を確認してみてください。

おそらく前後のルート音が規則正しく並んでいるはずです。

ギター検定受検はこちらから