2025/04/17

日本音楽能力検定協会です。

今回はベースを始めたばかりの方のために、TAB譜(タブ譜)と呼ばれるベース楽譜の読み方を解説させていただきます。

ベース検定受検はこちらから

ベースを始めてまずは音楽の理論や楽譜の読み書きをしっかりと学ぼうと思う方は少なく、「とにかくまずは好きな曲を弾いてみたい」と感じる方にとっては非常に見やすく便利で、楽譜の読み書きが出来ない方でもすぐにベース演奏に取り掛かることが可能です。

どの弦のどの部分を押さえればよいかだけでなく、様々な演奏方法や特殊なニュアンスなども数字や記号で表記されるため、専門的な知識を得る前の初学者の方にとっても直感的に演奏方法が分かるようになっています。

この楽譜の上に数字が記してあるものが楽譜です。

このTAB譜は通常の五線譜と違い、4本の線が入っています。

この4本の横線がベースの6本の弦に対応している(5弦ベースの場合はTAB譜の横線も5本になります)わけですが、ベースでは一番下の弦が1弦、TAB譜では一番上の線が1弦ですのでご注意ください。

例えばTAB譜の一番下の線に3と記してある場合、ギターでは一番上の太い弦(6弦)の3フレットを押さえるという意味になります。

TAB譜の上から2番目の線に4と記してある場合は、ギターでは下から2番目の弦(2弦)の4フレットを押さえるという意味になります。

TAB譜の一番上の線に0と記してある場合は、ギターでは一番下の細い弦(1弦)を何も押さえず開放で鳴らすという意味となります。

まず最初は3弦3フレット、3弦5フレット、次に2弦2フレット、3フレット、5フレット、最後1弦2フレット、4フレット、5フレットの順に弾いていきます。

これはドレミファソラシドの弾き方を示したTAB譜です。

ベース検定受検はこちらから

1.まずは基本的なルート弾きと呼ばれるフレーズです。

3弦3フレットを8回、次は3弦0フレット(開放)を8回、

次に4弦1フレットを8回、最後は4弦3フレットを8回弾きます。

簡単なフレーズでもまずはご自身の力で弾いてみると自信がつくので、スムーズに弾けるまで何度も繰り返してみてください。

尚、この楽譜をよく見てみると、0~3フレットまでしか使用していないことが分かります。

0フレットは開放なので指は使いませんが、1フレットは人差し指担当、3フレットは薬指担当にすると無駄なく合理的に演奏することが出来ます。

右利きの方は右手で、左利きの方は左手でピックを持ってギターの弦を弾くわけですが、ベースの上から下に向かって弾くダウンピッキングと、下から上に向かって弾くアップピッキングの2種類があります。

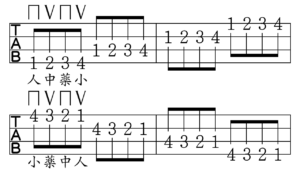

先程のドレミファソラシドのTAB譜では、ピッキング記号は下の画像のようになります。

正方形の下の辺がない状態のものがダウンピッキング、アルファベットのVのような形の記号がアップピッキングのマークです。

こんな見たこともない記号を使うよりも矢印の上下(↓↑)で記してくれれば分かりやすいのに・・・と感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、矢印表記にしてしまうと実は問題が発生するのです。

この画像のように、ダウンピッキングを下方向の矢印(↓)、アップピッキングを上方向の矢印(↑)で記すと一見分かりやすそうなのですが、冒頭でお伝えした通りTAB譜では一番上の線が1弦、ベースでは一番下の弦が1弦なので、矢印表記では逆に誤解する方が出てきます。

↓が上から下に向かっているので直感的にはダウンピッキングのように見えるのですが、TAB譜は一番上が1弦なので、1弦から6弦に向かって弾く指示にも見えてしまいます。

そうすると結果的にベースのほうではアップピッキングになってしまうため、誤解を招かないようこのような表記になっています。

このピッキングマークは通常TAB譜の上部に記されています。

楽譜の制作者や実際にそのフレーズを演奏しているプロギタリストがこのピッキングの向きで弾いているため、非常に合理的で無駄のない動きとなりますので、まずは基本を押さえる意味でも指示通りのピッキングの方向を身に着けることをお勧めします。

ベース検定受検はこちらから

※右利きギターの方は左手、左利きギターの方は右手

楽譜によっては使用する指の指定がないものもありますが、ベース教則本などには「この音は人差し指、この音は薬指」と親切に書いてくれているものも多いようです。

こちらもプロベーシストや教則本の著者が最も合理的で無駄のないフィンガリングを教えてくれているものですので、我流にならずまずは教科書通りの指使いを覚えることが上達への近道となります。

※少し古い楽譜などでは人差し指は1、中指は2、薬指は3、小指は4という風に、ピアノの指番号のように数字で表記されているものもあります。

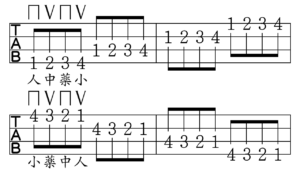

これはクロマチック練習と呼ばれます。クロマチックとは全音階という意味で、全ての音を1つずつ弾くという根本的な練習方法です。

まずはこちらの楽譜をご覧ください。

最初に4弦を1フレット(人差し指)→2フレット(中指)→3フレット(薬指)→4フレット(小指)と弾きます。

次に3弦で同じように1~4フレットを全ての指で順番に弾き、その後も同様に4弦3弦2弦1弦と下がっていきます。

1弦まで降りてきたら次は1弦で反対から4フレット(小指)→3フレット(薬指)→2フレット(中指)→1フレット(人差し指)と弾き、こちらも2弦、3弦、4弦と戻っていきます。

4弦まで戻って来たら次はそのままの動きを1フレット上で行います。

つまり4弦から2フレット(人差し指)→3フレット(中指)→4フレット(薬指)→5フレット(小指)の手順でどんどん下の弦に降りていき、1弦まで降りたら今度は逆に5フレット(小指)→4フレット(薬指)→3フレット(中指)→2フレット(人差し指)の手順で4弦まで戻ります。

これを繰り返しどんどん上のフレットまで上がっていきます。

目安としては人差し指が10フレットに来るくらいまで上がると良いでしょう。

ベースを弾くためのフィンガリング力(指の力)を増す目的もありますが、

・ベースに慣れる(指板を見なくても弾けるようになる)

・ピッキングに慣れる(弦を見なくても正しい弦を弾けるようになる)

・メトロノームを使えばリズムトレーニングフレーズになる

など、挙げ始めると数えきれないほどのメリットが含まれています。

地味な基礎練習よりも好きな曲を弾きたいという方も多いかと思いますが、ロールプレイングゲームなどでも倒せない敵などに出会った場合はまずご自身のパーティーのレベルを上げるという作業を行います。

ベースを弾くことに慣れていない手または指の力で好きな曲に挑んでも決して弾くことは出来ないため、基礎練習の積み重ねにより基礎力を上げ、上がった基礎力で曲に挑むとより上手に演奏することが可能となります。

音楽教育あるいは楽器練習に関しては、上級者ほど基礎練習を好むという特色があります。

ベースが上達すればするほど基礎練習の意味を理解し、重要性に気付いていくためです。

基礎練習を疎かにしたままベース演奏歴のみが増えていくと、「5年もやっているのだからこれくらいのフレーズは弾けるはず」という根拠のない自信やプライドが邪魔をし、今さら基礎練習に戻れないという事態にもなりかねません。

まだベースを上手に演奏できないことが当たり前の段階のうちに、基礎練習を行う習慣を身に着けておきましょう。

ベース検定受検はこちらから

TAB譜の存在はベースやギターなどの弦楽器初学者の方にとって非常に便利である反面、何の音を弾いているか分からないというデメリットが存在します。

「4弦の位置に3と書いてあるから4弦の3フレットを弾く」という機械的な作業となってしまい、その音がソであることを知らずにベースを弾き続ける方も多く見られます。

ピアノなどを学ぶ際にはまず「この鍵盤がド、隣がレ、そしてドとレの間の黒い鍵盤はド#」ということを習います。

鍵盤上の音名を理解していないとその後のレッスンで「ここはファを弾いてください」と言われても理解ができませんし、レッスン中の会話だけでなくその後学ぶことが出来るはずの音楽理論(コードの仕組みやスケールなど)を全て理解できないことになりかねません。

今回はTAB譜の読み方をご説明することが目的でしたので五線譜の読み方に関してはこの記事内では割愛させていただきますが、学びたい方はこちらの動画をご参照くださいませ。

ベース検定受検はこちらから

今回はベースを始めたばかりの方のために、TAB譜(タブ譜)と呼ばれるベース楽譜の読み方を解説させていただきます。

ベース検定受検はこちらから

TAB譜とは?

TAB譜のタブとはタブラチュア (Tablature)の略語で、ギターやベースなどの弦楽器において演奏すべき音を数字や記号で記したもののことです。ベースを始めてまずは音楽の理論や楽譜の読み書きをしっかりと学ぼうと思う方は少なく、「とにかくまずは好きな曲を弾いてみたい」と感じる方にとっては非常に見やすく便利で、楽譜の読み書きが出来ない方でもすぐにベース演奏に取り掛かることが可能です。

どの弦のどの部分を押さえればよいかだけでなく、様々な演奏方法や特殊なニュアンスなども数字や記号で表記されるため、専門的な知識を得る前の初学者の方にとっても直感的に演奏方法が分かるようになっています。

直感的に弾く場所が分かる便利な楽譜

それでは実際にベース演奏用のTAB譜を見てみましょう。

この楽譜の上に数字が記してあるものが楽譜です。

このTAB譜は通常の五線譜と違い、4本の線が入っています。

この4本の横線がベースの6本の弦に対応している(5弦ベースの場合はTAB譜の横線も5本になります)わけですが、ベースでは一番下の弦が1弦、TAB譜では一番上の線が1弦ですのでご注意ください。

例えばTAB譜の一番下の線に3と記してある場合、ギターでは一番上の太い弦(6弦)の3フレットを押さえるという意味になります。

TAB譜の上から2番目の線に4と記してある場合は、ギターでは下から2番目の弦(2弦)の4フレットを押さえるという意味になります。

TAB譜の一番上の線に0と記してある場合は、ギターでは一番下の細い弦(1弦)を何も押さえず開放で鳴らすという意味となります。

ドレミファソラシドを弾いてみましょう

下記のTAB譜には8つの音が記されています。

まず最初は3弦3フレット、3弦5フレット、次に2弦2フレット、3フレット、5フレット、最後1弦2フレット、4フレット、5フレットの順に弾いていきます。

これはドレミファソラシドの弾き方を示したTAB譜です。

ベース検定受検はこちらから

簡単なフレーズを弾いてみましょう

覚えたばかりのドレミファソラシドだけを使って弾ける簡単な曲に挑戦してみましょう。1.まずは基本的なルート弾きと呼ばれるフレーズです。

3弦3フレットを8回、次は3弦0フレット(開放)を8回、

次に4弦1フレットを8回、最後は4弦3フレットを8回弾きます。

簡単なフレーズでもまずはご自身の力で弾いてみると自信がつくので、スムーズに弾けるまで何度も繰り返してみてください。

尚、この楽譜をよく見てみると、0~3フレットまでしか使用していないことが分かります。

0フレットは開放なので指は使いませんが、1フレットは人差し指担当、3フレットは薬指担当にすると無駄なく合理的に演奏することが出来ます。

演奏ポジション以外のTAB譜の表記(ピッキング)

TAB譜のどこに数字が書いてあったらベースのどこを押さえれば良いかをご理解いただいたところで、次はピッキング記号についてご説明いたします。右利きの方は右手で、左利きの方は左手でピックを持ってギターの弦を弾くわけですが、ベースの上から下に向かって弾くダウンピッキングと、下から上に向かって弾くアップピッキングの2種類があります。

先程のドレミファソラシドのTAB譜では、ピッキング記号は下の画像のようになります。

正方形の下の辺がない状態のものがダウンピッキング、アルファベットのVのような形の記号がアップピッキングのマークです。

こんな見たこともない記号を使うよりも矢印の上下(↓↑)で記してくれれば分かりやすいのに・・・と感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、矢印表記にしてしまうと実は問題が発生するのです。

この画像のように、ダウンピッキングを下方向の矢印(↓)、アップピッキングを上方向の矢印(↑)で記すと一見分かりやすそうなのですが、冒頭でお伝えした通りTAB譜では一番上の線が1弦、ベースでは一番下の弦が1弦なので、矢印表記では逆に誤解する方が出てきます。

↓が上から下に向かっているので直感的にはダウンピッキングのように見えるのですが、TAB譜は一番上が1弦なので、1弦から6弦に向かって弾く指示にも見えてしまいます。

そうすると結果的にベースのほうではアップピッキングになってしまうため、誤解を招かないようこのような表記になっています。

このピッキングマークは通常TAB譜の上部に記されています。

楽譜の制作者や実際にそのフレーズを演奏しているプロギタリストがこのピッキングの向きで弾いているため、非常に合理的で無駄のない動きとなりますので、まずは基本を押さえる意味でも指示通りのピッキングの方向を身に着けることをお勧めします。

ベース検定受検はこちらから

演奏ポジション以外のTAB譜の表記(指番号)

次に、TAB譜の下部に記されているのは、どの指でベースの弦を押さえるのかを指示したものです。※右利きギターの方は左手、左利きギターの方は右手

楽譜によっては使用する指の指定がないものもありますが、ベース教則本などには「この音は人差し指、この音は薬指」と親切に書いてくれているものも多いようです。

こちらもプロベーシストや教則本の著者が最も合理的で無駄のないフィンガリングを教えてくれているものですので、我流にならずまずは教科書通りの指使いを覚えることが上達への近道となります。

※少し古い楽譜などでは人差し指は1、中指は2、薬指は3、小指は4という風に、ピアノの指番号のように数字で表記されているものもあります。

最も有名な基礎練習をお伝えします

それでは最後に、ベースに限らず楽器の上達に最も重要と言える基礎練習をご紹介します。これはクロマチック練習と呼ばれます。クロマチックとは全音階という意味で、全ての音を1つずつ弾くという根本的な練習方法です。

まずはこちらの楽譜をご覧ください。

最初に4弦を1フレット(人差し指)→2フレット(中指)→3フレット(薬指)→4フレット(小指)と弾きます。

次に3弦で同じように1~4フレットを全ての指で順番に弾き、その後も同様に4弦3弦2弦1弦と下がっていきます。

1弦まで降りてきたら次は1弦で反対から4フレット(小指)→3フレット(薬指)→2フレット(中指)→1フレット(人差し指)と弾き、こちらも2弦、3弦、4弦と戻っていきます。

4弦まで戻って来たら次はそのままの動きを1フレット上で行います。

つまり4弦から2フレット(人差し指)→3フレット(中指)→4フレット(薬指)→5フレット(小指)の手順でどんどん下の弦に降りていき、1弦まで降りたら今度は逆に5フレット(小指)→4フレット(薬指)→3フレット(中指)→2フレット(人差し指)の手順で4弦まで戻ります。

これを繰り返しどんどん上のフレットまで上がっていきます。

目安としては人差し指が10フレットに来るくらいまで上がると良いでしょう。

基礎練習のメリット

クロマチック練習のような一見地味に見える基礎練習をコツコツと積み上げることは、楽器の上達にとって非常に重要です。ベースを弾くためのフィンガリング力(指の力)を増す目的もありますが、

・ベースに慣れる(指板を見なくても弾けるようになる)

・ピッキングに慣れる(弦を見なくても正しい弦を弾けるようになる)

・メトロノームを使えばリズムトレーニングフレーズになる

など、挙げ始めると数えきれないほどのメリットが含まれています。

地味な基礎練習よりも好きな曲を弾きたいという方も多いかと思いますが、ロールプレイングゲームなどでも倒せない敵などに出会った場合はまずご自身のパーティーのレベルを上げるという作業を行います。

ベースを弾くことに慣れていない手または指の力で好きな曲に挑んでも決して弾くことは出来ないため、基礎練習の積み重ねにより基礎力を上げ、上がった基礎力で曲に挑むとより上手に演奏することが可能となります。

音楽教育あるいは楽器練習に関しては、上級者ほど基礎練習を好むという特色があります。

ベースが上達すればするほど基礎練習の意味を理解し、重要性に気付いていくためです。

基礎練習を疎かにしたままベース演奏歴のみが増えていくと、「5年もやっているのだからこれくらいのフレーズは弾けるはず」という根拠のない自信やプライドが邪魔をし、今さら基礎練習に戻れないという事態にもなりかねません。

まだベースを上手に演奏できないことが当たり前の段階のうちに、基礎練習を行う習慣を身に着けておきましょう。

ベース検定受検はこちらから

最後に~TAB譜のメリットとデメリット~

いかがでしたでしょうか?TAB譜の存在はベースやギターなどの弦楽器初学者の方にとって非常に便利である反面、何の音を弾いているか分からないというデメリットが存在します。

「4弦の位置に3と書いてあるから4弦の3フレットを弾く」という機械的な作業となってしまい、その音がソであることを知らずにベースを弾き続ける方も多く見られます。

ピアノなどを学ぶ際にはまず「この鍵盤がド、隣がレ、そしてドとレの間の黒い鍵盤はド#」ということを習います。

鍵盤上の音名を理解していないとその後のレッスンで「ここはファを弾いてください」と言われても理解ができませんし、レッスン中の会話だけでなくその後学ぶことが出来るはずの音楽理論(コードの仕組みやスケールなど)を全て理解できないことになりかねません。

今回はTAB譜の読み方をご説明することが目的でしたので五線譜の読み方に関してはこの記事内では割愛させていただきますが、学びたい方はこちらの動画をご参照くださいませ。

ベース検定受検はこちらから