2025/03/17

日本音楽能力検定協会です。

今回はピアノをはじめその他の楽器の初学者の皆様のために、楽譜(五線譜)の読み方を解説させていただきます。

音楽検定受検はこちらから

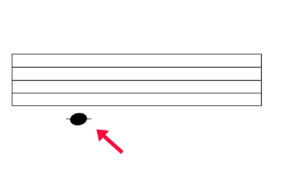

この五線譜に記された音は何の音でしょうか?

この音は「ド」ではなく、「まだ分からない」と答えるのが正解です。

なぜならこの五線譜にはまだ「と音記号」や「へ音記号」などの音の高さを指定するための記号が書かれていないからです。

英語では「C・D・E・F・G・A・B」、日本語では「は・に・ほ・へ・と・い・ろ」と言います。

そして、と音記号の記された楽譜のことを「と音譜表」と呼びます。

つまり、冒頭に出題させていただいた問題に戻ると、と音記号があって初めてこの音が「ド」となるわけです。

次に「へ音記号」の意味を学びましょう。

先程と同じように、「へ」の音、つまり「ファ」の音を示すための記号です。

へ音記号を書き始めた上から2番目の線の上にある音符を「へ」、つまり「ファ」ということにしますという意味の記号です。

そして、へ音記号の記された楽譜のことを「へ音譜表」と呼びます。

つまり、冒頭で出題させていただいた問題がへ音譜表であれば「ミ」だったということになります。

音楽検定受検はこちらから

五線譜の5本の線やその間の部分にはそれぞれ名称がついています。

まず五線譜の一番下が第一線、下から二番目の線は第二線、真ん中の線は第三線、上から二番目の線は第四線、一番上の線は第五線と呼びます。

そして、第一線と第二線の間を第一間、第二線と第三間の間を第二間、第三線と第四線の間を第三間、第四線と第五線の間を第四間と呼びます。

そして、五線譜では書ききれない音符を記すために、五線譜の上や下に線を付け足すことを「加線」と呼びます。

五線譜は下から順番に第一線~第五線と呼びましたが、新たに付け加えられた線に関しましては付け足した順に数字が増えていきます。

画像のように、五線譜の下に1本付け足した線を「下第一線」、2本目に付け足した線を「下第二線」と呼び、もともとの五線譜の一番下の第一線と下第一線の間を「下第一間」、下第一線と下第二戦の間を「下第二間」と呼びます。

同様に、五線譜の上に1本付け足した線を「上第一線」、2本目に付け足した線を「上第二線」と呼び、もともとの五線譜の一番上の第五線と上第一線の間を「上第一間」、上第一線と上第二線の間を「上第一間」と呼びます。

解説動画はこちらから

基本的な楽譜の読み方はこれまでにご説明した通りなのですが、時には音符の前に特殊な記号が付くことで、演奏すべき音が変化する場合があります。

実際の問題に入る前に基本的な記号を3つ学んでおきましょう。

・♯(シャープ)半音上がる

・♭(フラット)半音下がる

・♮(ナチュラル)元の音に戻る

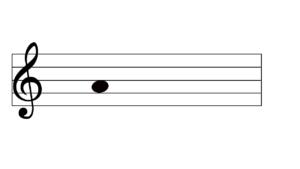

例えば「と音譜表」の第2間に記された音符はラですが、

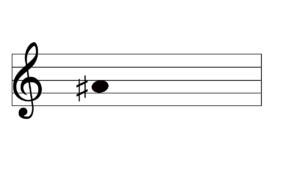

この音符の前に♯(シャープ)が付いている場合は、実際に演奏する音は「ラ♯」です。

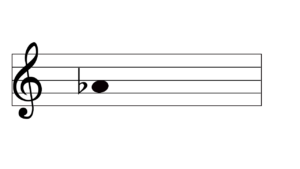

そして、ラの前に♭(フラット)が付いている場合は、実際に演奏する音は「ラ♭」です。

次に、また少し変わった特殊な状況をお伝えします。

先程のようにラの音の前に♯(シャープ)が付いている場合、その♯(シャープ)の効果は1小節の間持続します。

ですので、画像のように右側のラには♯(シャープ)が付いていませんが、前に付いている♯(シャープ)の効果が1小節持続しているため、2つめのラも半音上げて演奏します。

※これが楽譜の基本的なルールなのですが、世界中には数えきれないほど多くの楽譜が存在するため、中にはこの画像のような状態でも2つ目の音符で通常のラを演奏するという例外(もしくは楽譜の表記ミス?)も存在します。おかしいなと感じたら実際の楽曲を聞いて確認しましょう。

先程もお伝えしたように、本来特殊記号の効果は1小節持続しますが、一度♯(シャープ)させた音を同じ小節でやはり元に戻したい場合には、♮(ナチュラル)を使用します。

♭(フラット)の場合も同様です。

と音記号またはへ音記号の次に♯(シャープ)や♭(フラット)の記載がない場合には通常のラを演奏しますが、次の音符には♭(フラット)が付いている場合には、2つめの音のみ演奏音はラ♭となります。

こちらも先ほどの♯(シャープ)と同様、♭(フラット)の記号が付くと同じ小節の間その効果が持続します。

ですので下の画像では最初のラはラ♭、2つめの音符もラ♭、3つめの音符には♮(ナチュラル)が付いているので通常のラに戻ります。

楽譜読み書き検定受検はこちらから

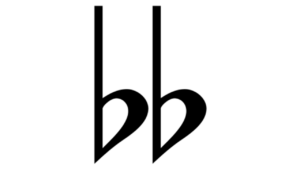

↑この記号はダブルシャープと呼び、指定の音符を全音上げることが出来ます。

↑この記号はダブルフラットと呼び、指定の音符を全音下げることが出来ます。

それなら面倒なことをしないで最初からラやファの音符を記載してくれればいいのに・・・と誰もが最初は考えるのですが、これにはきちんとした理由があります。

この理由に関しては初学者の方にお伝えするのが非常に難しいため簡単にご説明しますが、調(キー)の関係で辻褄が合わなくなるというのが理由です。

例えばFメジャー(へ長調)の時にはファ・ソ・ラ・シ♭・ド・レ・ミが基本的な音階となりますが、4つ目のシ♭はラ♯と置き換えても問題はなさそうです。しかし実際に置き換えてみるとファ・ソ・ラ・ラ♯・シ・ド・レ・ミとなり、ラが2つ出てくる反面、シの表記がなくなっています。

これで何が困るのかと言うと、ラの位置に#がついたキーシグネチャーになってしまうと、

この画像のように、五線譜の第二間(ラ)の音には自動的に♯(シャープ)が付いてしまいます。Fメジャースケールでは通常のラの音も基本的に使用するため、通常のラを演奏したい時には毎回♮(ナチュラル)を付ける必要があります。

さらに、Fメジャースケールではシの音は通常♭(フラット)させたいのですが、元々の指示にシを♭することが記されていないため、シの音にも毎回♭(フラット)を付ける必要があり、結果的に非常に見にくい楽譜となります。

そこで通常のファ・ソ・ラ・シ♭・ド・レ・ミにすると、

このようなキーシグネチャーとなり、シの音には基本的に♭(フラット)が付き、ラの音は基本的に何も付かないというスッキリとした楽譜となります。

他にも変と長調(G♭メジャー)の場合にシのことをド♭と表現する場合などがあります。

このように調(キー)と楽譜の記載上の都合で、全音上の音符を書けば良いのにわざわざ全音下の音符にダブルシャープを付けたり、全音下の音符を書けば良いのにわざわざ全音上の音符にダブルフラットを付けたりする場面があります。

但し、ダブルシャープやダブルフラットは頻繁に使用するものではありませんので、この記事を読んでくださった方は「こういう記号もある」ということとその意味を覚えておいていただき、実際にダブルシャープやダブルフラットに出くわした時に音階(スケール)の学習を詳しく行ってみていただければ良いかと思います。

この記号はヴィオラ、チェロ、トロンボーン、ファゴットなどの楽譜に使用されます。

と音記号は第2線をソ、へ音記号は第四線をファとするための記号でしたが、は音記号は第三線をドとするための記号です。

この記号は先ほど挙げた楽器を演奏する以外に見ることはほぼありませんが、楽譜読み書き検定1級などでは読み方を問われる問題が出題されるため、この機に覚えておきましょう。

楽譜読み書き検定受検はこちらから

五線譜上に記された音符が示す音名をお答えください。

※この問題はピアノ検定や楽譜読み書き検定などに出題されます。

※正解はこの記事の最後に記載

※正解はこの記事の最後に記載

※正解はこの記事の最後に記載

今回は音の高さの読み方のみ解説させていただきましたが、音を伸ばす長さや休符、そして様々な指示記号なども理解することで作曲者の意図を汲み取り表現力が増したり、ご自身で作曲したものを他者に伝える場合により細かな表現を伝えることが可能となります。

ギターやベースなどの楽器ではTAB譜という数字で音を表す便利な楽譜を多用するため、五線譜を理解せずとも楽器の演奏が可能ですが、ピアノやヴァイオリン、トランペットやサックスなどを始め他の多くの楽器の演奏にはこの五線譜を使用します。

練習問題解答

(1)ファ (2)レ (3)レ (4)ラ (5)シ

(6)ド (7)ミ (8)ラ (9)シ (10)ソ

(11)レ♯ (12)レ♯ (13)レ (14)レ♭

音楽検定受検はこちらから

今回はピアノをはじめその他の楽器の初学者の皆様のために、楽譜(五線譜)の読み方を解説させていただきます。

音楽検定受検はこちらから

と音記号とへ音記号

まずはこちらの画像をご覧ください。この五線譜に記された音は何の音でしょうか?

この音は「ド」ではなく、「まだ分からない」と答えるのが正解です。

なぜならこの五線譜にはまだ「と音記号」や「へ音記号」などの音の高さを指定するための記号が書かれていないからです。

ドレミファソラシドはどこの国の言葉?

ここで一度話が変わりますが、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」はイタリア語ということをご存知でしたでしょうか?英語では「C・D・E・F・G・A・B」、日本語では「は・に・ほ・へ・と・い・ろ」と言います。

と音記号の意味

と音記号とは「と」の音の記号という意味ですので、つまりこのと音記号を書き始めた下から2番目の線を「と」、つまり「ソ」ということにしますという意味です。そして、と音記号の記された楽譜のことを「と音譜表」と呼びます。

つまり、冒頭に出題させていただいた問題に戻ると、と音記号があって初めてこの音が「ド」となるわけです。

次に「へ音記号」の意味を学びましょう。

先程と同じように、「へ」の音、つまり「ファ」の音を示すための記号です。

へ音記号を書き始めた上から2番目の線の上にある音符を「へ」、つまり「ファ」ということにしますという意味の記号です。

そして、へ音記号の記された楽譜のことを「へ音譜表」と呼びます。

つまり、冒頭で出題させていただいた問題がへ音譜表であれば「ミ」だったということになります。

音楽検定受検はこちらから

五線譜の部位名を覚えよう

次に五線譜の各部位の名前について解説させていただきます。五線譜の5本の線やその間の部分にはそれぞれ名称がついています。

まず五線譜の一番下が第一線、下から二番目の線は第二線、真ん中の線は第三線、上から二番目の線は第四線、一番上の線は第五線と呼びます。

そして、第一線と第二線の間を第一間、第二線と第三間の間を第二間、第三線と第四線の間を第三間、第四線と第五線の間を第四間と呼びます。

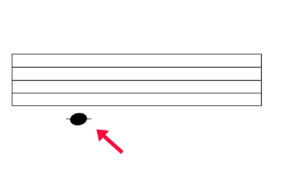

そして、五線譜では書ききれない音符を記すために、五線譜の上や下に線を付け足すことを「加線」と呼びます。

五線譜は下から順番に第一線~第五線と呼びましたが、新たに付け加えられた線に関しましては付け足した順に数字が増えていきます。

画像のように、五線譜の下に1本付け足した線を「下第一線」、2本目に付け足した線を「下第二線」と呼び、もともとの五線譜の一番下の第一線と下第一線の間を「下第一間」、下第一線と下第二戦の間を「下第二間」と呼びます。

同様に、五線譜の上に1本付け足した線を「上第一線」、2本目に付け足した線を「上第二線」と呼び、もともとの五線譜の一番上の第五線と上第一線の間を「上第一間」、上第一線と上第二線の間を「上第一間」と呼びます。

解説動画はこちらから

♯(シャープ)、♭(フラット)、♮(ナチュラル)などの記号

次に、特殊な指示記号がある場合のご説明をさせていただきます。基本的な楽譜の読み方はこれまでにご説明した通りなのですが、時には音符の前に特殊な記号が付くことで、演奏すべき音が変化する場合があります。

実際の問題に入る前に基本的な記号を3つ学んでおきましょう。

・♯(シャープ)半音上がる

・♭(フラット)半音下がる

・♮(ナチュラル)元の音に戻る

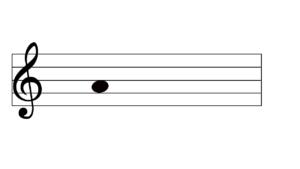

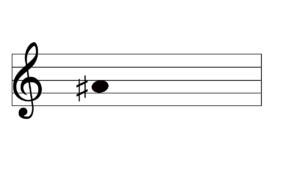

例えば「と音譜表」の第2間に記された音符はラですが、

この音符の前に♯(シャープ)が付いている場合は、実際に演奏する音は「ラ♯」です。

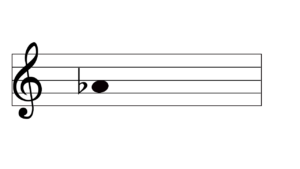

そして、ラの前に♭(フラット)が付いている場合は、実際に演奏する音は「ラ♭」です。

次に、また少し変わった特殊な状況をお伝えします。

先程のようにラの音の前に♯(シャープ)が付いている場合、その♯(シャープ)の効果は1小節の間持続します。

ですので、画像のように右側のラには♯(シャープ)が付いていませんが、前に付いている♯(シャープ)の効果が1小節持続しているため、2つめのラも半音上げて演奏します。

※これが楽譜の基本的なルールなのですが、世界中には数えきれないほど多くの楽譜が存在するため、中にはこの画像のような状態でも2つ目の音符で通常のラを演奏するという例外(もしくは楽譜の表記ミス?)も存在します。おかしいなと感じたら実際の楽曲を聞いて確認しましょう。

先程もお伝えしたように、本来特殊記号の効果は1小節持続しますが、一度♯(シャープ)させた音を同じ小節でやはり元に戻したい場合には、♮(ナチュラル)を使用します。

♭(フラット)の場合も同様です。

と音記号またはへ音記号の次に♯(シャープ)や♭(フラット)の記載がない場合には通常のラを演奏しますが、次の音符には♭(フラット)が付いている場合には、2つめの音のみ演奏音はラ♭となります。

こちらも先ほどの♯(シャープ)と同様、♭(フラット)の記号が付くと同じ小節の間その効果が持続します。

ですので下の画像では最初のラはラ♭、2つめの音符もラ♭、3つめの音符には♮(ナチュラル)が付いているので通常のラに戻ります。

楽譜読み書き検定受検はこちらから

ダブルシャープとダブルフラット

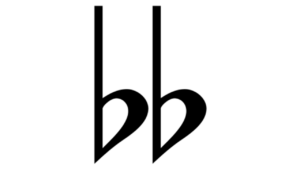

ここまでにお伝えした♯(シャープ)と♭(フラット)以外にも、少し特殊な記号が存在します。

↑この記号はダブルシャープと呼び、指定の音符を全音上げることが出来ます。

↑この記号はダブルフラットと呼び、指定の音符を全音下げることが出来ます。

なぜダブルシャープやダブルフラットを使用するのか?

ここで1つの疑問が生まれます。例えばソの音にダブルシャープが付いていたら実際に演奏する音はラ、逆にソの音にダブルフラットが付いていたら実際に演奏する音はファということになります。それなら面倒なことをしないで最初からラやファの音符を記載してくれればいいのに・・・と誰もが最初は考えるのですが、これにはきちんとした理由があります。

この理由に関しては初学者の方にお伝えするのが非常に難しいため簡単にご説明しますが、調(キー)の関係で辻褄が合わなくなるというのが理由です。

例えばFメジャー(へ長調)の時にはファ・ソ・ラ・シ♭・ド・レ・ミが基本的な音階となりますが、4つ目のシ♭はラ♯と置き換えても問題はなさそうです。しかし実際に置き換えてみるとファ・ソ・ラ・ラ♯・シ・ド・レ・ミとなり、ラが2つ出てくる反面、シの表記がなくなっています。

これで何が困るのかと言うと、ラの位置に#がついたキーシグネチャーになってしまうと、

この画像のように、五線譜の第二間(ラ)の音には自動的に♯(シャープ)が付いてしまいます。Fメジャースケールでは通常のラの音も基本的に使用するため、通常のラを演奏したい時には毎回♮(ナチュラル)を付ける必要があります。

さらに、Fメジャースケールではシの音は通常♭(フラット)させたいのですが、元々の指示にシを♭することが記されていないため、シの音にも毎回♭(フラット)を付ける必要があり、結果的に非常に見にくい楽譜となります。

そこで通常のファ・ソ・ラ・シ♭・ド・レ・ミにすると、

このようなキーシグネチャーとなり、シの音には基本的に♭(フラット)が付き、ラの音は基本的に何も付かないというスッキリとした楽譜となります。

他にも変と長調(G♭メジャー)の場合にシのことをド♭と表現する場合などがあります。

このように調(キー)と楽譜の記載上の都合で、全音上の音符を書けば良いのにわざわざ全音下の音符にダブルシャープを付けたり、全音下の音符を書けば良いのにわざわざ全音上の音符にダブルフラットを付けたりする場面があります。

但し、ダブルシャープやダブルフラットは頻繁に使用するものではありませんので、この記事を読んでくださった方は「こういう記号もある」ということとその意味を覚えておいていただき、実際にダブルシャープやダブルフラットに出くわした時に音階(スケール)の学習を詳しく行ってみていただければ良いかと思います。

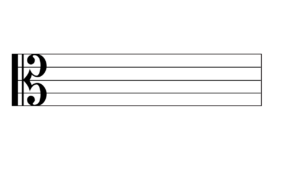

は音記号

と音記号、へ音記号の他にも「は音記号」というものが存在します。

この記号はヴィオラ、チェロ、トロンボーン、ファゴットなどの楽譜に使用されます。

と音記号は第2線をソ、へ音記号は第四線をファとするための記号でしたが、は音記号は第三線をドとするための記号です。

この記号は先ほど挙げた楽器を演奏する以外に見ることはほぼありませんが、楽譜読み書き検定1級などでは読み方を問われる問題が出題されるため、この機に覚えておきましょう。

楽譜読み書き検定受検はこちらから

練習問題

それでは最後に練習問題を行います。五線譜上に記された音符が示す音名をお答えください。

※この問題はピアノ検定や楽譜読み書き検定などに出題されます。

と音譜表問題

下記の(1)~(5)の音符が示す音名を答えなさい。

※正解はこの記事の最後に記載

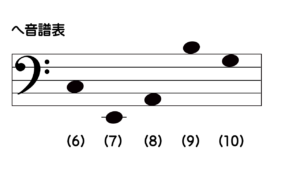

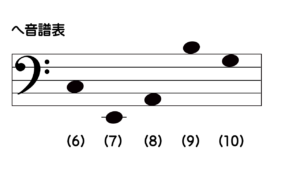

へ音譜表問題

※正解はこの記事の最後に記載

指示記号問題

※正解はこの記事の最後に記載

最後に

申し上げるまでもないことですが、音楽を学ぶ上で楽譜読み書きができることは非常に重要です。今回は音の高さの読み方のみ解説させていただきましたが、音を伸ばす長さや休符、そして様々な指示記号なども理解することで作曲者の意図を汲み取り表現力が増したり、ご自身で作曲したものを他者に伝える場合により細かな表現を伝えることが可能となります。

ギターやベースなどの楽器ではTAB譜という数字で音を表す便利な楽譜を多用するため、五線譜を理解せずとも楽器の演奏が可能ですが、ピアノやヴァイオリン、トランペットやサックスなどを始め他の多くの楽器の演奏にはこの五線譜を使用します。

練習問題解答

(1)ファ (2)レ (3)レ (4)ラ (5)シ

(6)ド (7)ミ (8)ラ (9)シ (10)ソ

(11)レ♯ (12)レ♯ (13)レ (14)レ♭

音楽検定受検はこちらから